Häusliche Gewalt gegen Männer? Die gibt es. Nur liegt sie häufig im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung – und Hilfsangebote sind zu wenig bekannt.

Von Thomas König, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Einen Blick auf Zahlen, Hintergründe und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Männer zu richten, war das Ziel der Veranstaltung, die von männer.bw (Forum Männer und Väter in Baden-Württemberg), der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) in Dresden und der Akademie organisiert worden war. 71 Menschen hatten sich zur Online-Teilnahme angemeldet

Gunter Neubauer von männer.bw zitierte aus dem am Veranstaltungstag vorgestellten Monitor „Gewalt gegen Frauen“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte. „Deutschland schützt Frauen zu wenig vor Gewalt. Politik, Polizei und Justiz nehmen das nicht ernst genug.“ Es sei daher sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung in der Woche zuvor die Vorlage ihres Gewalthilfegesetzes im Kabinett hatte verabschieden können. Dieses soll den individuellen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für Betroffene geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt garantieren, den kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zu Schutz und Beratung sichern und die Finanzierung von Frauenhäusern, Schutzwohnungen und Beratungsstellen regeln. Auch wenn die Medien dazu titelten, es gehe um eine „bessere Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen“, so wies Neubauer darauf hin, dass es darüber hinaus auch um trans*, inter* und nicht-binäre (TIN*)-Personen gehe. Und es gehe natürlich auch um den Schutz von Männern.

Die Annahme, dass Männer auch Opfer von Gewalt werden können, scheint schwieriger zu sein als bei Frauen. Sie sei aber Voraussetzung für gelingenden Männergewaltschutz. Ohne andere Betroffenheiten – von Frauen, von TIN*-Personen – zu relativieren, gehe es darum, Gewaltbetroffenheit von Männern sichtbar zu machen.

Schon das Gewaltschutzgesetz, so Neubauer, schütze seit 2002 grundsätzlich alle Menschen, die von Gewalt oder deren Androhung betroffen seien. Es beziehe sich sowohl auf häusliche Gewalt als auch auf Gewalt außerhalb von Nähebeziehungen. Außerdem biete das Gesetz Schutz vor Belästigungen durch Stalking. Auch die Istanbul-Konvention benenne Männer als mögliche Opfer häuslicher Gewalt und fordere sie insbesondere auf, sich an der Verhütung von Gewalt zu beteiligen.

Maenner.bw habe sich zuletzt auch im Beteiligungsprozess zur weiteren Umsetzung der Istanbul-Konvention in Baden-Württemberg engagiert und im Februar 2024 an der Präsentation des Forschungsberichts „Gewalt gegen Männer in Partnerschaften“ des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen teilgenommen. Und im Herbst 2025 plane die Stiftung Männergesundheit „Gewalt gegen Jungen und Männer als Gesundheitsrisiko“ in Baden-Württemberg die Präsentation des 6. Männergesundheitsberichts, kündigte Neubauer an.

Gewaltbetroffene Männer

Torsten Siegemund, Dipl. Sozialpädagoge und Fachreferent für Fort- und Weiterbildung, sowie Dr.in Anne Gallrein, Fachreferentin für Online-Beratung, stellten Daten, Analysen und ihre Arbeit vor. Sie sind tätig bei der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BKFM), die vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. Die BKFM ist zuständig für den Aufbau von Männerschutzeinrichtungen und Beratungsstrukturen in den Bundesländern, erteilt Fach- und Politikberatung, bildet Fachkräfte fort, sorgt für Vernetzung und Unterstützung von Projekten. Die Fachstelle versucht, für Themen wie häusliche Gewalt zu sensibilisieren, gegebenenfalls auch über Bandenwerbung in Fußballstadien, und bietet Qualitätsmanagement zur Umsetzung von Standards an.

Auch wenn Männer überproportional Täter im Feld häuslicher Gewalt seien, so sei Gewalt eine Machttechnik aller, führte Anne Gallrein aus. Die Betroffenheit von Männern und Frauen lasse sich nicht gegeneinander aufrechnen. Vielmehr liege der Schwerpunkt, darauf, „die Verletzlichkeit von Männern anzuerkennen, ohne die Verletzlichkeit von Frauen zu negieren.“ Häusliche Gewalt finde statt in Partnerschaften, in Familien und im sozialen Nahraum, sie könne innerfamiliär und in Partnerschaften auftreten und physischer, psychischer, sozialer, ökonomischer oder sexueller Natur sein.

So zeige der Bericht des BKA, veröffentlicht im Sommer 2024, dass im Jahr zuvor 256.276 Menschen in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt wurden, davon waren 70 Prozent weiblich. Dies sei ein Anstieg um 6,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022.

78.341 Menschen wurden 2023 Opfer innerfamiliärer Gewalt, also Opfer von Gewalttaten zwischen nahen Angehörigen. Dies seien 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Bericht seien nur die polizeilich erfassten Fälle aufgelistet; von einer hohen Dunkelziffer sei auszugehen.

Wenn Betroffene zu 70% weiblich sind, stellt sich natürlich die Frage, welche Menschen die verbleibenden 30% bilden.

Im Jahr 2023 gab es also belegt 180.000 weibliche Betroffene von häuslicher Gewalt, 75.000 männliche, darin enthalten sind auch Kinder und Jugendliche mit einem Anteil von 29,5%. Dies bedeute, dass es 57.500 männliche Betroffene über 21 Jahre gab und jede vierte betroffene Person männlich und erwachsen war.

Insgesamt gebe es wenig (vergleichende) Daten zu männlichen Betroffenen häuslicher Gewalt in der Kriminalitätsstatistik. Zu weiteren, nicht-binären Geschlechtern lägen fast keine Daten vor, erklärte Gallrein.

Frauen seien innerhalb des Feldes der häuslichen Gewalt häufiger von Partnerschaftsgewalt betroffen als Männer; diese litten eher unter innerfamiliärer Gewalt. Jeder zweite bis vierte Mann war schon einmal von (leichter) Partnerschaftsgewalt betroffen, von allen Gewaltformen in unterschiedlichem Ausmaß. Knapp die Hälfte der Betroffenen berichte von psychischer Gewalt. Körperliche Gewalt (inkl. der leichten Formen) trete in 11-30% der Fälle auf; nur mit ca. 5% sei sexualisierte Gewalt vertreten.

Wenn auch Männer weniger häufig von Partnerschaftsgewalt betroffen seien und – falls doch – von weniger schweren Formen, so könnten die emotionalen und körperlichen Folgen dennoch gravierend sein.

Ein großes Dunkelfeld

Dass eine hohe Dunkelziffer bei diesem Thema existiert, belegen Studien: Diese versuchen über Befragungen das Feld aufzuhellen. Für Baden-Württemberg weiß man aus Dunkelfeldstudien, dass nur 11% der Betroffenen, die partnerschaftliche Gewalt erlebt haben, die Taten auch angezeigt zu haben. So haben sie es angegeben

Für betroffene Männer gilt demnach, dass nur 2% Unterstützung bei der Polizei suchten und nur 6% bei einer Beratungsstelle, obwohl sie emotional und körperlich an den Folgen leiden. Andererseits steigt die Zahl der Männer, die sich bei Schutzeinrichtungen melden. Nicht nur die Nachfrage nimmt stark zu, die Zahl der Schutzeinrichtungen auch – auf niedrigem Niveau wenigstens.

Eine simple Einteilung in Täter und Opfer wird den Studien zufolge der Situation oft nicht gerecht. In 75% der Fälle berichteten Betroffene von eigenen Tatanteilen. Sind Männer von häuslicher Gewalt betroffen, so zeigt die Nutzungsstatistik von Hilfseinrichtungen, dass im Falle von Partnerschaftsgewalt die Tatpersonen zu ca. 60% Ex-Partner:innen sind. Bei innerfamiliärer Gewalt sind die Tatpersonen überwiegend männlich.

Derzeit nehmen BFMSFJ, BMI und BKA gemeinsam eine weitere Dunkelfeldstudie vor. Für das Jahr 2025 ist die Veröffentlichung geplant.

Zwei Testimonials

Was sagen Männer, die häusliche Gewalt erfahren haben? Hier können Sie Beispiele nachlesen.

Warum fällt es Männern schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen?

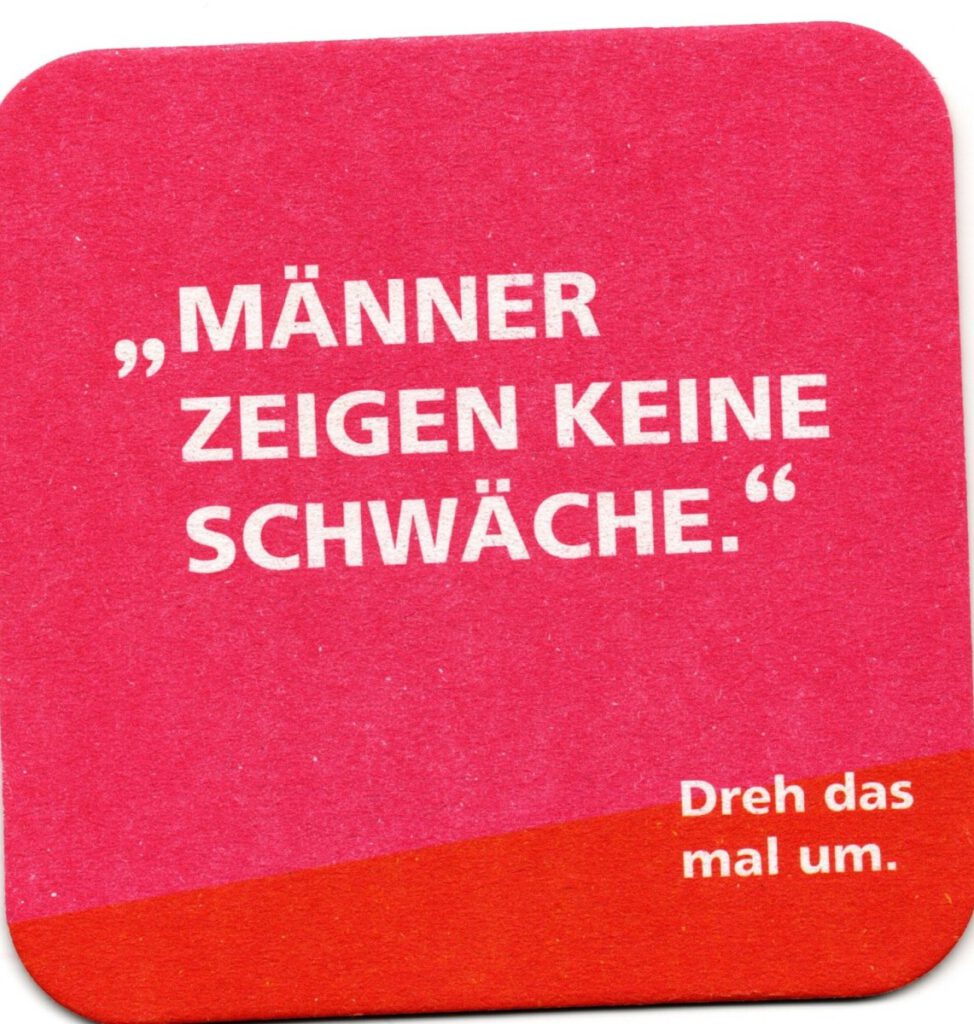

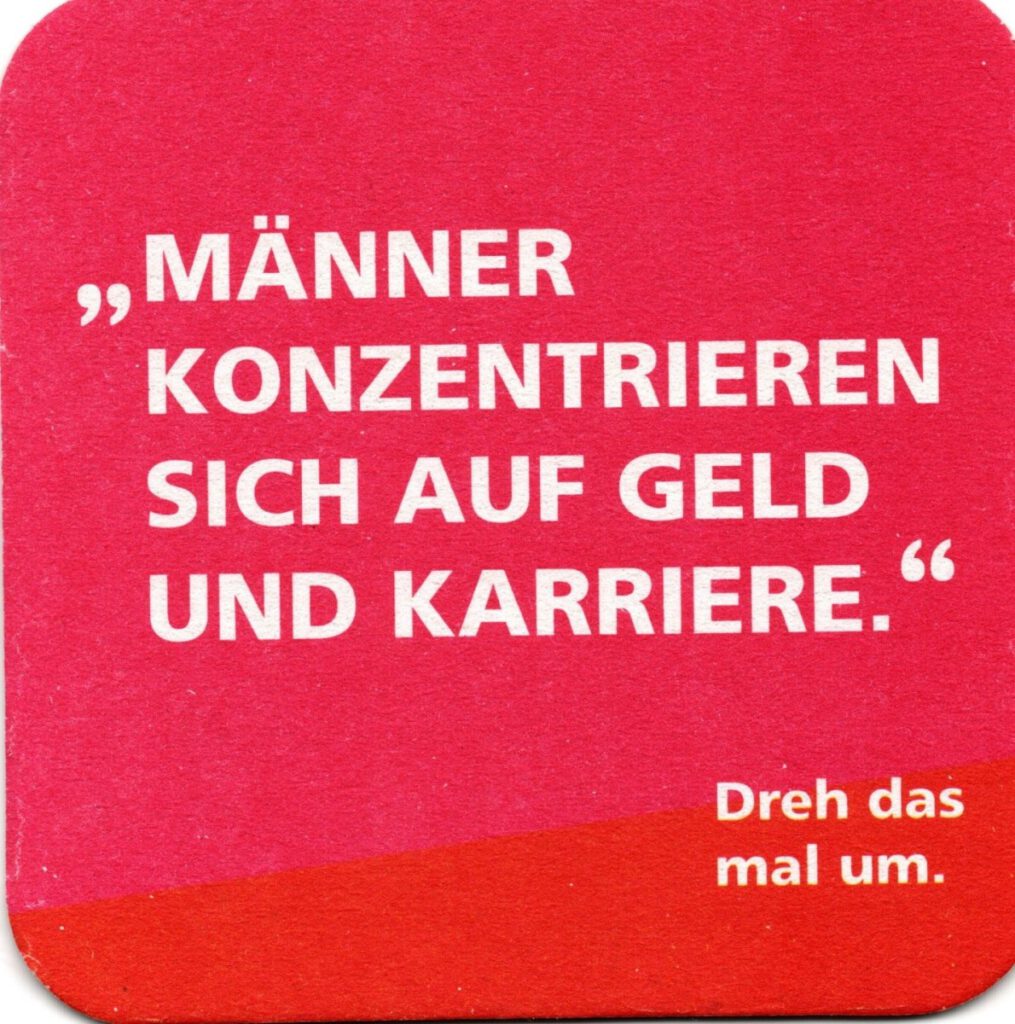

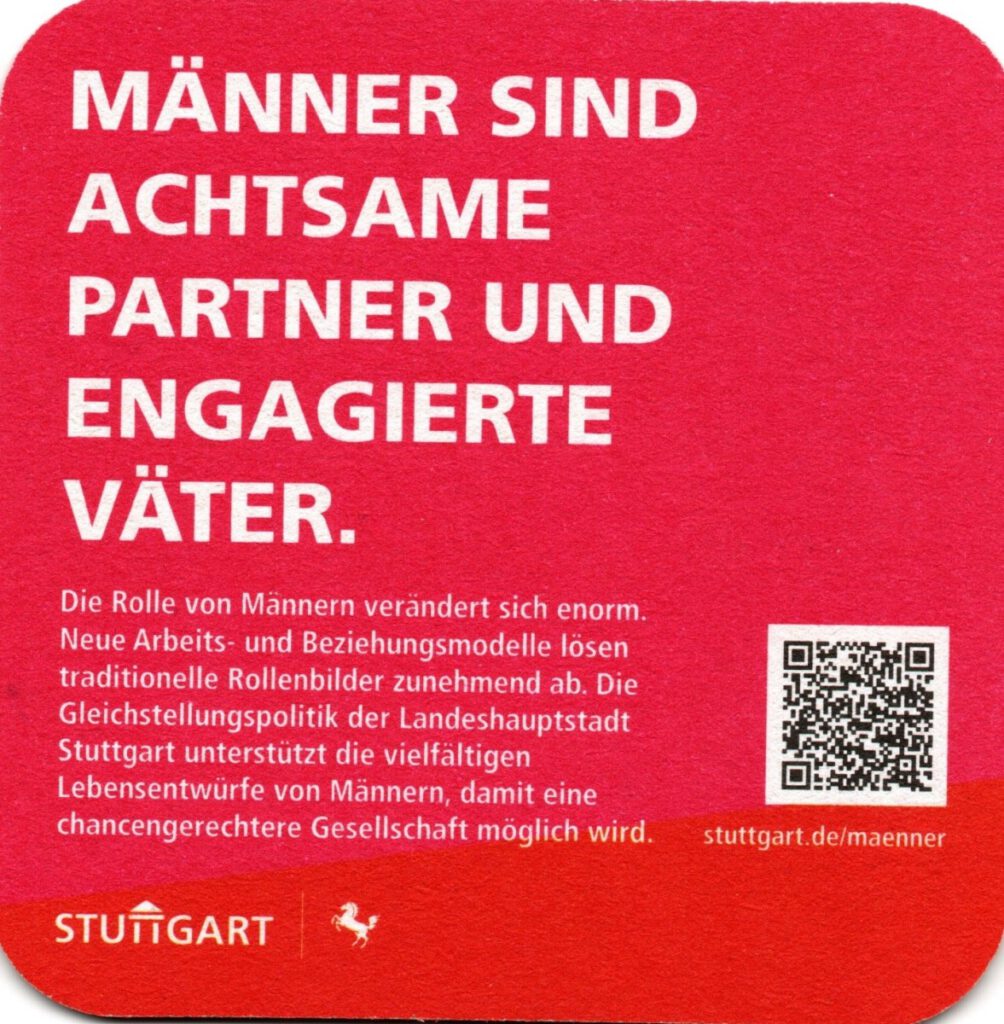

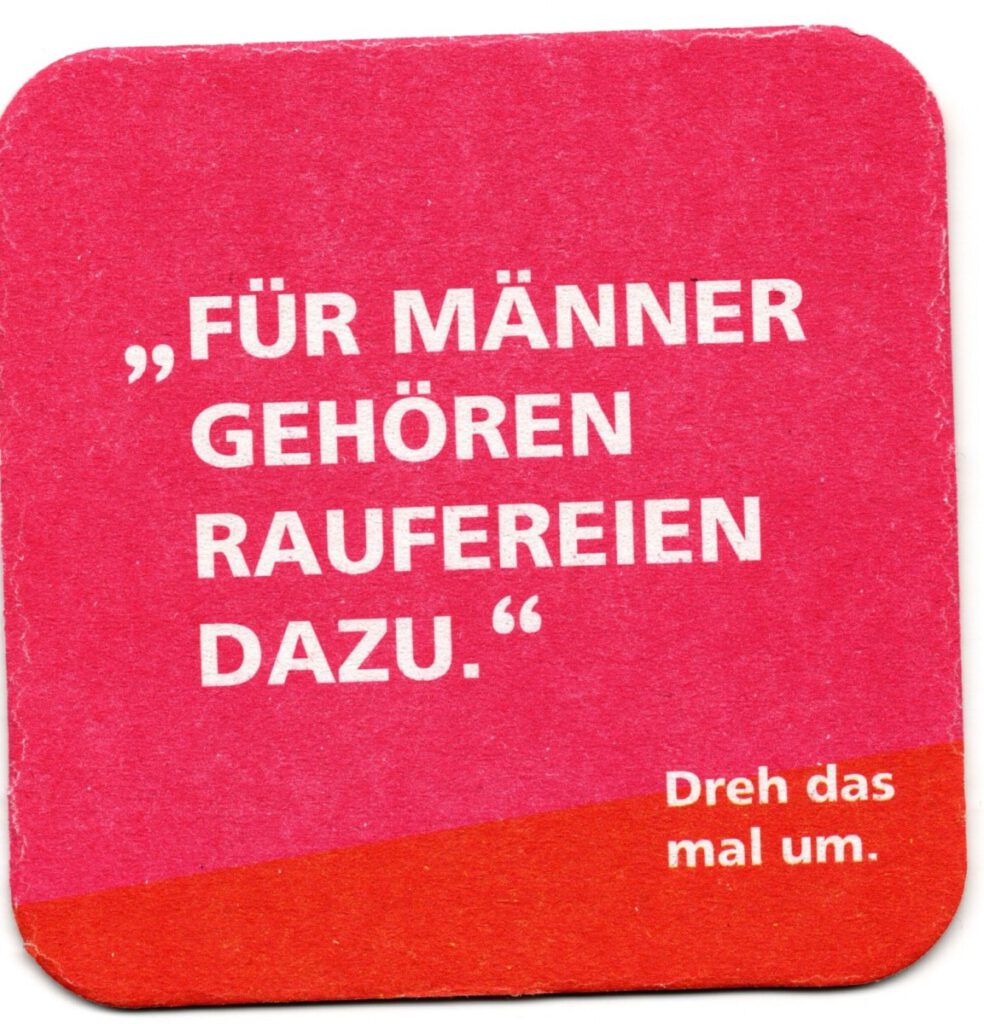

Welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Rahmenbedingungen und tradierte Männlichkeitsbilder? Es sind männerspezifische Hindernisse, die ein Hilfeersuchen erschweren, vor allem eine männliche Sozialisation, denn Junge und Mann-Sein wird erlernt: Er muss stark sein, Bescheid wissen, immer eine Lösung haben, um als Mann anerkannt zu werden. Betroffener zu sein passt nicht ins gängige Bild. Männliche Stereotype werden dabei immer wieder reproduziert: Jungs raufen, Jungs weinen nicht, echte Jungs beschützen Mädchen. Diese Stereotypen führten dann zu männerspezifischen Hindernissen, Hilfe anzunehmen: zur Bagatellisierung eigener Gewalterfahrungen in Beziehungen, zu Scham und Tabus – denn Opfer sind nicht männlich –, zu Isolation und der Angst, für unglaubwürdig befunden zu werden. Dazu kommt mitunter auch die Sorge, den Umgang mit den eigenen Kindern verwehrt zu bekommen.

Diese Hindernisse spiegelten sich auf der gesellschaftlichen Ebene: In der Reaktion Außenstehender auf das Thema (Bagatellisierung: „Hab dich nicht so“), in einer fehlenden Sensibilisierung gegenüber männlicher Verletzbarkeit, weil männliche Betroffene schwer vorstellbar sind. Häusliche Gewalt wird oft binär konstruiert: Mann/Frau, aktiv/ passiv, Täter/Opfer, maskulin/feminin. Betroffene sehen sich durch das derart konstruierte Bild feminisiert; betroffene Männer passen nicht in dieses Schema, queere Personen schon gar nicht. Eine geringe öffentliche Thematisierung bedingt dann fehlende männerspezifische Hilfsangebote.

Beratungs- und Unterstützungsangebote

Mit Blick auf bestehende Hilfsangebote stellten Siegemund und Gallrein den aktuellen Stand des Gewaltschutzes für Männer inklusive der Arbeitsweise von Männerschutzeinrichtungen in Deutschland vor. Sie gaben einen Überblick über die verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Die Polizei könne immer Ansprechpartner sein, ebenso wie Beratungsstellen zu häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt oder Zwangsverheiratung, des weiteren Opferberatungsstellen (z.B. Weißer Ring) oder medizinische Opferschutz- und Traumaambulanzen. Männerspezifische Angebote, wie z.B. Männerschutzeinrichtungen gebe es weniger. Aber in Deutschland entwickle sich ein Netzwerk von Beratungsstellen weiter, die gezielt Männer ansprächen. Die Adressen sind abrufbar über die Kontaktlandkarte der Kampagne „ohne Gewalt leben“.

Das Männerberatungsnetz wird vom Bundesforum Männer getragen und bündelt Beratungsangebote hinsichtlich Konfliktlagen für Jungen, Männer und Väter an.

Das bundesweit erreichbare „Hilfetelefon Gewalt an Männern“ hatte 12.000 Kontakte in den vergangen vier Jahren.

Ein aktuelles Hilfesystem des SKM (Sozialdienst katholischer Männer) bietet unter „Echte Männer reden“ eine Online-Beratung und eine Übersicht über Beratungsstellen für Männer als Betroffene und als Täter.

Und es gibt Männerschutzeinrichtungen. Aktuell sind das zwölf mit zusammen 49 Plätzen. Das heißt: Für 1.175 betroffene Männer gibt es einen Schutzplatz.

Das Fazit von Anne Gallrein und Torsten Siegemund lautet: Männer sind von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen. Ein gut erprobter Schutz und Unterstützungsangebote seien vorhanden; der Bedarf müsse sichtbar gemacht werden. Es gebe jedoch große Lücken im Gewaltschutzsystem; ein bedarfsgerechter Ausbau wäre nötig, der flächendeckend, ausfinanziert und dauerhaft angelegt sein müsste und nicht auf Kosten bestehender Schutzprogramme gehen dürfte.

Aus der Praxis

Ein Bericht aus der Praxis der Sozialberatung Stuttgart kam von Markus Beck. Er ist dort Fachbereichsleiter Gewaltprävention und Gewaltschutz für Männer bei häuslicher Gewalt. Er ergänzte die Zahlen mit praxisnahen Beispielen und erläuterte die Funktion der Sozialberatung bei diesem Thema.

Von Teilnehmenden kam die Anmerkung, Scham und Beschämung übten eine schlimme Wirkung auf die Männer aus; es gebe zu diesem Punkt präventiv noch viel zu tun, gerade auch im Hinblick auf eigene Anteile und Beteiligungen von Männern in Höhe von 75%.

Auf die Frage eines Teilnehmers: „Wie wird mit Täterinnen umgegangen? Wird Ihnen geholfen?“ entgegnete Markus Beck, dies sei in einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Es gebe allerdings kaum spezielle Angebote für Täterinnen, meist gingen sie eher in Richtung Paartherapie. Nur 10% der Klientel in der Täterarbeit der Sozialberatung Stuttgart seien Frauen.

Elsa Böld, im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg im Gleichstellungsreferat tätig, sprach in ihrem Statement von einem Thema im Schatten öffentlicher Wahrnehmung. Gleichwohl gelte es, Männer als Opfer zu sehen und Ihnen Unterstützung anzubieten, anstatt sie in der Stille leiden zu lassen. Das Ziel müsse sein, die Tabus zu durchbrechen und Hilfe eben für alle betroffenen Menschen anzubieten.

Das Sozialministerium in Baden-Württemberg beteilige sich daher auch finanziell am bundesweiten Hilfetelefon (zusammen mit Bayern, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern). Der Auf- und Ausbau von Beratungsstellen gehe weiter. Böld dankte im Namen des Ministeriums für ihre Beteiligung insbesondere der Sozialberatung Stuttgart und dem Verein Pfunzkerle in Tübingen.

Zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit, führte Elsa Böld weiter aus, gebe es zudem das Projekt Männlichkeiten 2.1, das Männlichkeitsbilder nicht nur mit Hilfe von Videos und anderen Medien sichtbar mache, sondern darüber hinaus auch in Richtung Empathie, Freundschaft, Care als Anteile von Männlichkeit wirksam werden will. Stereotype Bilder sollten aufgebrochen, das Stigma des Opfer-Seins überwunden werden. Die Hoffnung auf eine Verabschiedung des Bundesgewaltschutzgesetzes im Bundestag bestehe weiter, betonte Böld ausdrücklich. Seit Mai dieses Jahres werde zudem der Landesaktionsplan „Gewalt gegen Frauen“ überarbeitet; in zwei Beteiligungsphasen würden männliche Opfer mitbedacht, und als Ergebnis werde eine fachliche Empfehlung an die Ministerien stehen. All die Maßnahmen, so sagte sie ausdrücklich, bedeuteten keine Relativierung des Leids von anderen, also der Frauen.

Weitere Informationen:

SWR-Story: „Meine Frau schlägt mich“ in der ARD-Mediathek:

Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt

Quelle: Newsletter Januar 2025 der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart